福建股票配资公司

福建股票配资公司

【求学与出身】 黄丹丹出生在河南的一个农村,她的童年与少年时期伴随农忙与学业交替展开。小学和初中阶段,她依靠村镇有限的教育资源完成基础课程,同时承担家务劳动。进入县城高中后,她开始接触到更大范围的学业竞争,理科与医学成为她的目标。通过高考,她进入南昌大学第一临床医学院,开始了医学基础与临床课程的学习。她先后修习了解剖学、生理学、病理学、药理学、诊断学等核心课程,并逐渐接触临床见习与实习环节。在附属医院,她参与查房,学习病程记录、实验室结果解读、医患沟通与会诊旁听。她在校内组织与科研项目中积累研究经验,逐渐建立起向上深造的路径。最终,她凭借成绩和科研成果获得保送资格,进入北京大学本硕博连读,确定肿瘤学方向。

在北京大学的学习阶段,她完成硕士与博士的课程与临床训练,参与多中心课题研究,承担数据收集与病例随访任务,逐渐熟悉科研的全过程。通过导师指导,她学会在国际数据库检索最新研究,完成文献综述和实验设计,并在学术会议上进行汇报。博士阶段,她的研究主题聚焦肿瘤内科相关机制与治疗方法,撰写并发表了多篇论文。与此同时,她也经历临床岗位的高强度轮转,包括血液科、肿瘤内科、放疗科与ICU,积累了多种病例处理经验。通过长期学习与实践,她逐渐完成从学生到医生的转变,具备了进入三甲医院工作的资格。

【执业与家庭】 博士毕业后,黄丹丹进入北京大学首钢医院,成为肿瘤内科的主治医师。她在科室内负责门诊、病房与多学科会诊,处理初诊与复发患者,制定治疗方案,跟踪疗效与不良反应。她需要协调护理、药师与实验室团队,共同完成诊疗工作。她同时参与临床研究,承担伦理申报、入组患者筛查、随访记录与不良事件上报,保证研究的合规与完整。她在科室中还承担年轻医生的带教任务,组织病例讨论与小组学习,推动新进医生熟悉流程。

在个人生活方面,她与同为博士的伴侣结婚并育有一子。她在家庭和工作的双重责任下,需要精确安排时间表。值班、夜诊与出差会议时,她和伴侣协调家庭照料,保证孩子的日常学习与生活。她建立清单式的生活管理模式,把家庭事务与工作安排并行推进,以减少时间冲突。在这样的状态下,她的职业和家庭同时发展,生活逐渐进入稳定轨道。

【确诊与病情】 2023年12月,她在例行体检中被发现异常,经活检与影像学复查,确诊为弥漫性大B细胞淋巴瘤,分期为四期,并且累及骨髓。她对疾病的严重性有清晰认识,第一时间在医院完成了分期检查,包括PET-CT、骨髓活检和分子学检测,并对自己的预后进行了评估。她与家属在医生团队的帮助下完成了知情同意,选择了以免疫化疗为核心的标准方案,同时做好输血支持、抗感染、营养与康复等配套措施。

在确诊初期,她没有对外隐瞒,而是直接面对,开始规划后续治疗路径。她详细记录每一个化疗周期的准备、输注过程、反应与监测指标,并把注意力转移到如何用自己的经历帮助更多患者。她把医生身份与患者身份结合起来,形成独特的双重视角:既是治疗执行者,也是被治疗对象。这样的状态让她在抗癌过程中保持理性操作,也为后续的公开记录提供了素材。

【抗癌日记】 2024年初,她开设了“丹丹的抗癌日记”抖音账号,持续发布视频与文字内容。她以时间线方式记录检查、化疗、饮食与医保相关经验。她的内容重点不在情绪,而在流程与经验总结:例如化疗前的准备物品清单,药物副作用的常见表现与处理方法,医保报销流程与凭证整理方式。她像在课堂上一样进行知识分享,目标是让患者家属在就医时少走弯路。

她在视频中保持直接表达,即使在掉发、面容改变、体力下降时,她仍继续录制,介绍每一阶段的情况。她通过这种方式建立起一个病患社群,让无数人能够从中获取真实的经验信息。她还在评论区收集常见问题,将这些问题在后续视频中逐一解答,使整个记录具有系统性与延续性。

【治疗与转折】 她在治疗过程中经历六轮化疗,并接受了自体造血干细胞移植,之后又尝试CAR-T细胞治疗。化疗带来的副作用包括白细胞下降、恶心、呕吐和感染风险,她通过细致记录与分享,把每一次反应和处理方法公开,让其他病人能够借鉴。在移植过程中,她完成了动员、采集与回输,忍受了感染与口腔溃疡等并发症。CAR-T治疗中,她经历细胞因子释放综合征的监测和对症处理,仍然保持更新记录。

2025年3月,病情出现重大转折。癌细胞转移至中枢神经系统,她出现视物不清和语言含糊。治疗团队提出鞘内给药、放疗与临床试验路径,但效果有限。此时,她的视频更新逐渐减少,身体功能限制了她的表达能力。7月10日,她发布了最后一条视频,提醒大家定期体检。

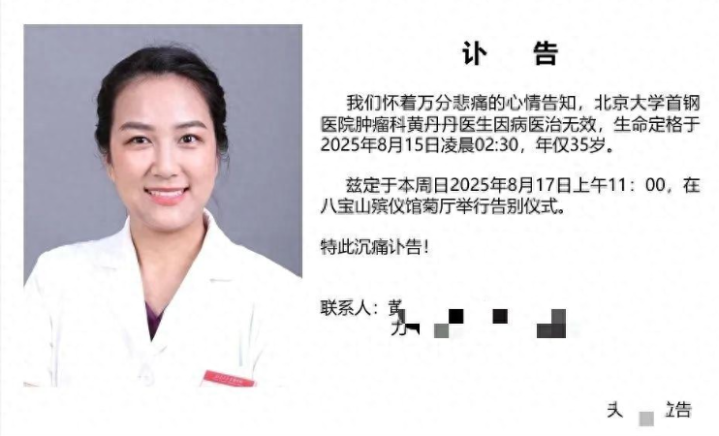

【生命终点】 2025年8月15日凌晨2时30分,黄丹丹离世,年仅35岁。她的家属在8月17日于八宝山殡仪馆举行告别仪式。来自亲友、同事与患者群体的人们纷纷前来送行。她的一生在医学教育、临床工作与病患分享三个维度留下了清晰的轨迹。作为医生,她曾治疗无数病患;作为病人,她用自己的经历教育社会;作为普通人,她经历了家庭与生命的完整周期。

【争议性总结】 黄丹丹的故事引发了社会的广泛讨论。一方面,她的经历展示了医学专业背景下的病人如何以公开分享的方式帮助他人,推动了社会对癌症的理解与关注。另一方面,也有人质疑,一个病人持续在公共平台分享病程是否会让其他患者对治疗产生过度乐观的预期,或者忽视个体差异。她的记录兼具价值与风险,这让社会在尊重个体表达和保证科学传播之间陷入平衡困境。最终,她的去世不仅是个人生命的终点福建股票配资公司,也为公众提出了一个问题:医学与社会之间的关系,应该如何在真实、理性与情感中找到合理位置。

象泰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。